|

日本の古典文学の頂点にあるのが「万葉集」です。この万葉集にも多くの天体が詠まれていて、最もよく知られているのは、柿本人麻呂が軽皇子(かるのみこ)のお供をして、あきる野に赴いた時に詠んだとされる「東の 野にかぎろいの立つ見えて かえりみすれば 月かたぶきぬ」と言う短歌でしょう。この短歌については、昔の東京天文台に在職された私の大先輩が考察され、その結果が発表されています。そして、この「かぎろい」が何であるかと、疑問を呈しながら明け方の仄かな明るさではないかと、考えられました。さらに、この歌が詠まれた日付を考察して旧暦の11月17日の朝5時頃だろうと推測されたのです。この考察を元に、かぎろいの地、現在の奈良県大宇陀の町では旧暦11月17日の早朝、「かぎろいを見る会」が催されていて多くの参加者が訪れるそうです。

同じ万葉集に「きたやまに たなびくくもの あおぐもの 星離れ行き 月も離れて」と持統天皇の詠まれた短歌を見つけることができます。私は、この短歌が詠まれた時を、持統天皇の夫・天武天皇崩御の時から考えると、南の魚座の主星・フォーマルフォートではなかったか、と考えているのです。秋の一つ星ともよばれるこのフォーマルフォート。寂しいとも言われる秋の夜空でただ一つ輝きます。この一つ星に、天皇を亡くした后の寂しさと切なさを感じ、将来の不安が読み取れるのではないかと思うのです。そして、天子の居場所は天では北極。「きたやまに・・・」と詠まれた背景には、北天にあり南面して座す天子の姿を思い出してのことではないでしょうか。

星を詠む 万葉人の 心ゆかしき。 香西蒼天

秋の気を 詠みて己の 気を尽くし。 香西蒼天

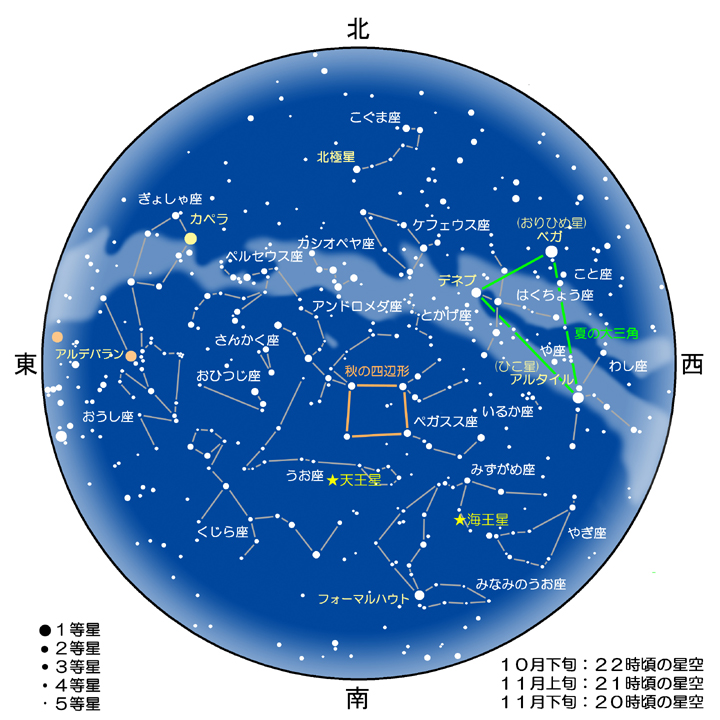

先月に登場したペガサスの四辺形の西の辺をを南に延長すると、誰でも容易に見つけることができます。水瓶座から流れ下る水を、大きく開いた口で飲む姿が昔からの星座絵に描かれていますね。この星の高度は低く、東から昇ってくるときには、元来白色の1.3等級の星ですがこれが七色に変化しているように見えるのです。七色変化星とでも言いましょうか。これは、低空にあって大気の影響を強く受け、その変動の結果スペクトルを見せて呉れているのです。

秋の天気は不安定です。日本海側では、お弁当を忘れても傘を忘れるな!と言うそうですが、低空で輝くフォーマルフォートは大気の変化をいち早く知らせてくれる晴雨計の役目を果たして呉れているのかも知れません。

古代の中国では、このフォーマルフォートのことを「北落師門」と呼び、長安(西安)の城の北門はこの星の名前にちなんで、北落門と呼んだとも言われるそうです。そして、小説の題名にも使われたりしていますが、南の空に輝くのに何故なのでしょう。

ギリシャ神話では、南の魚座は怪物テユフォンに追われた愛の女神アフロディテ(ヴィーナス)が魚の姿になって逃げた時の姿だと言い、さらに二匹の魚が作る魚座の魚の親だとも言います。星座の歴史は古く、プトレオマイオスの作った48星座に含まれています。

秋の夜の 南に低き 一つ星 香西蒼天

南天に 北落門の 星一つ 香西蒼天

秋も深まると、夜空の星達も幾分寂しそうな気配を見せますが、それだけに個々の星からのメッセージが読み取れるようでもありますね。

|