天文セミナー 第147回

『日本の天文の歴史(Ⅱ)』『日本の望遠鏡(Ⅱ)』

|

私はここ数年、毎年のように奈良から明日香の方面に旅をすることにしています。奈良または近郊に宿を取り気ままに車を走らせることにしていますが、それでも一応は立ち寄る先の目標は作ることにして出かけます。 |

日本の望遠鏡(Ⅱ)

|

「肉眼に勝る光学系は無い」、というのが私の長年の思いです。皆さんも大変よくご存知の、彗星捜索者でありまた新星の発見者として名高い方に本田 実氏があります。鳥取県八頭郡八東町の出身で、岡山県倉敷市の民間の施設・倉敷天文台で長年にわたり観測研究に従事された方です。生前のこと。軍隊に応召して満州(現・中国東北部)に駐留していたとき肉眼で「すばる:プレアデス」に十三個の星を数えたことがあると話されていました。私は、この事実を確認させていただこうと悪巧みをして、ある日頼まれていた講演の席で目に前に座って下さっている本田氏に「プレアデス」の写真をお見せして、この中で実際にご覧になった星を指示してくださるようにお願いしたのです。暫く、考えられていた本田氏はやおら立ち上がられて、写真の星を一つずつ指差しながら確認されたのでした。暗視野順応という言葉があります。夜、明るい室内から急に暗い屋外に出たとき、目の前が真っ暗で暫くの間は何も見えないような状態が続きますが、暫くすると辺りが見えてきますね。これを暗視野順応と言って、明るいところでは小さかった瞳が、暗いところでは光を多く取り入れようと大きく広がって行く現象なのです。星を見ようとするとき、目を暗さに慣らしましょうと、教えられますね。全く同じことなのです。さて、このように暗い場所での視力を、暗視力とでも名付けましょか。この視力が、先月に書きましたようにアフリカの人たちや、本田氏のように夜間天体観測に励んでいる人たちはとても勝っているのでしょう。一種の、暗視野望遠鏡とでもいえるような視力の持ち主なのです。 |

|

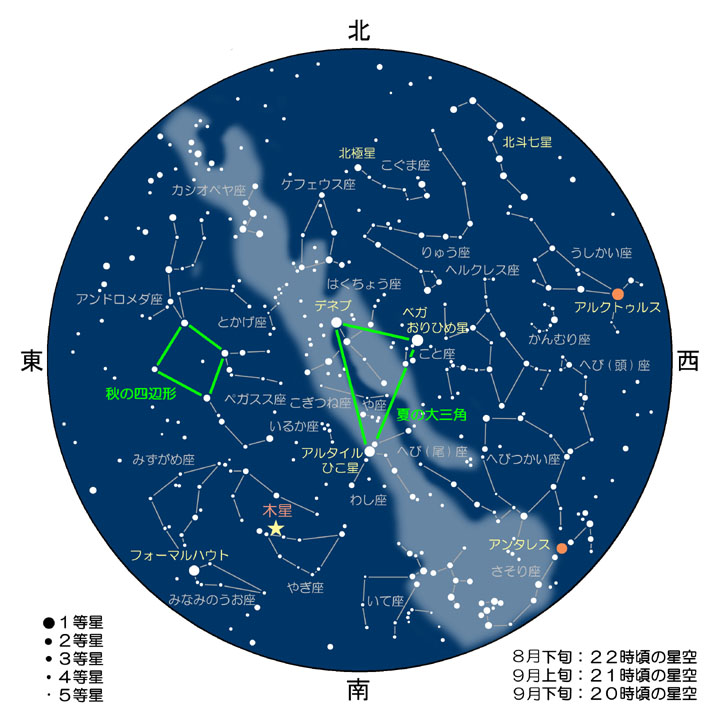

2009年9月の星空 (ここをクリックすると大きな画像になります) |

| 次回も、お楽しみに |