天文セミナー 第146回

『日本の天文の歴史(Ⅰ)』『日本の望遠鏡(Ⅰ)』

|

滋賀県大津市には、天智天皇を祭る「近江神宮」があります。京都の東北、比叡山の東の麓で境内から琵琶湖を望むことができる場所です。赤い朱塗りの大きな鳥居を入ると、そこには幾つかの水時計が飾られ、水の流れから時を知ることができるように工夫されています。そのほかにも、幾つかの時計メーカーが寄進した時計が時を刻み、毎年6月10日の時の記念日には、厳かに天智天皇の業績をたたえる行事が行われています。この行事は、「日本書紀」の天智天皇10年の記述の中に「夏4月の丁卯(ひのとう)の朔辛卯(かのとう)の日に、漏刻を新しき台(うてな)に置く。始めて候時(とき)を打つ。鐘鼓を動(とどろかす)。始めて漏刻を用いる。この漏刻は、天皇の、皇太子に為(まします)時に、始めて親(みずから)製造(つく)れるところなりと、云々。」以上のように記述されていることを記念して、作られ、行われている行事なのです。天智天皇10年と言えば、西暦671年に当り、1450年近く昔のことになりますね。この日を記念して決められたのが、先にも書きました「時の記念日」なのです。 |

日本の望遠鏡(Ⅰ)

|

日本の望遠鏡は、いつ頃から、誰が製造し、使用してきたのでしょうか。天文学に限らず、多くの人々に愛用されている望遠鏡。遠くを見るには「望遠鏡」という、身近な言葉の源を考えてみたいと思います。この物語も、天文の歴史と同様、何回かのシリーズで進め様と思います。 |

|

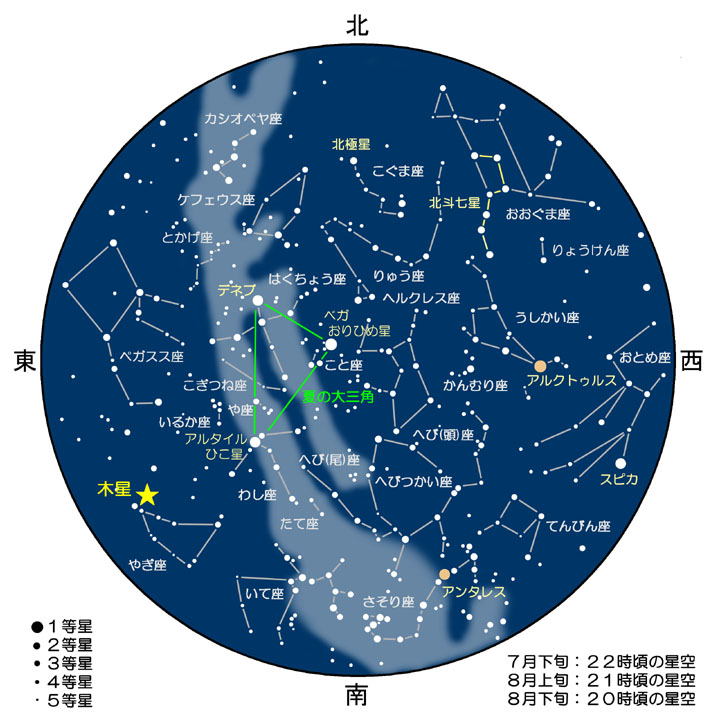

2009年8月の星空 (ここをクリックすると大きな画像になります) |

| 次回も、お楽しみに |