天文セミナー 第101回

『太陽系の果ては?宇宙の果ては?』『曼陀羅と星供養』

|

今から50年以上前の、1950年。この年には太陽系の果てに関わるような重要な論文が3編も相次いで発表されました。彗星の故郷と言われているオールとの彗星雲、やはり彗星の中で周期が200年以下の短周期彗星の故郷に関するエッジワースとカイパーがそれぞれ独立に発表した論文でした。オールトは、それまで観測されていた多くの長周期彗星の元の軌道を求め、最も遠い場所がおよそ5万天文単位、つまり地球から太陽までの5万倍もの場所に集中に、それが太陽系を取り巻いて殻状に存在すると言うのでした。この考えによると、5万天文単位もの遠い場所には太陽系が誕生した時の残りの物質が、太陽の強烈な紫外線などによって吹き飛ばされて集まっていると考えられたのです。事実、彗星を詳しく観測すると太陽系誕生の時の謎がだんだんと判ってきたのでした。そして、この彗星雲から放り出された原始彗星が太陽の引力で太陽に近づき、やがて地球からも観測できるようになります。この彗星が、太陽系を運動中に木星などの大きな惑星に近づくと、惑星の引力で引き寄せられ短周期彗星になることがあり、この事実は木星に衝突したシューメイカー・レビー彗星の観測からも実証されました。しかし、長周期彗星が短周期彗星になると言うことだけでは、観測される短周期彗星の数を説明できないのです。1977年に、今まで知られていなかったような大きい軌道を運動する小天体が発見されました。発見当時は、小惑星に登録されたのですが、この天体が彗星のような振る舞いを見せることから、現在は彗星として登録されています。さらに、1992年には、それまでは考えることもなかったような遠方、冥王星の彼方で同じような天体が発見されたのです。 |

曼陀羅と星供養

|

先月書きましたのが「羅ご」。この「らご」と「計都」は古くから伝えられる暦の九曜星の一つです。そして、この九曜星が描き残されているのが「曼陀羅」。多くの曼陀羅が残されていますが、中には北極星を中心に、北斗七星、七曜、九曜、十二宮、さらに二十八の星宿を書いた「星曼陀羅」と呼ばれるものもあります。先日、最近発見された曼陀羅を拝見する機会がありました。その絵の中に首から下のない頭だけの姿で書かれた「羅ご」を見つけました。何とも不思議な姿で、大きな口を開けて天空を飛翔しています。先月登場した「ラーフ」。これがインドから中国を経て日本に渡来し、曼陀羅に描かれたのでしょう。そして、名前もラーフと羅ご。似通っていませんか? |

|

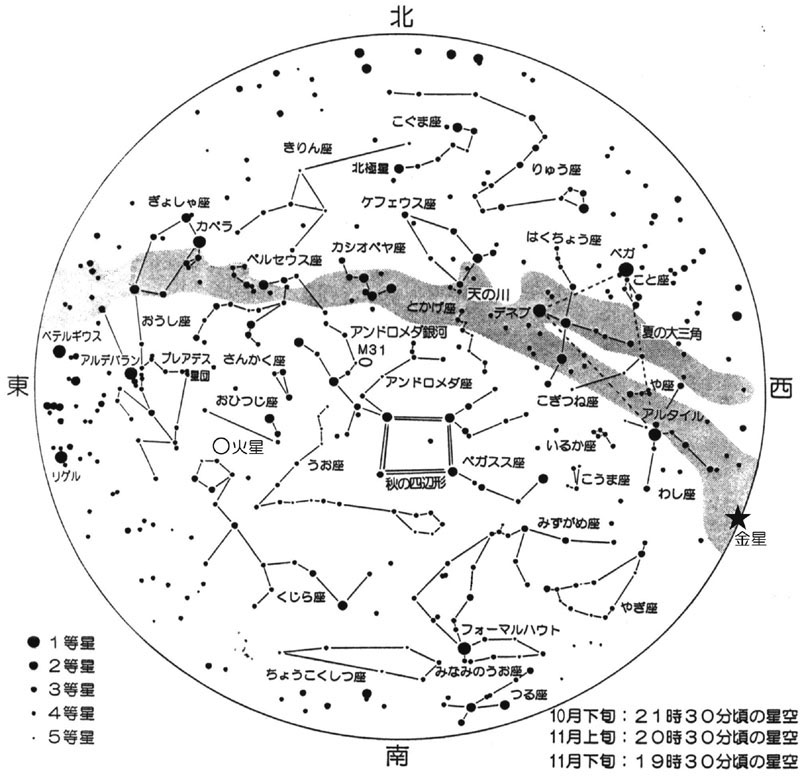

2005年11月の星空 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 次回も、お楽しみに |