|

若くしてその生涯を終えた樋口一葉(明治5年:1872?明治29年:1896)。新しい5000円札の表を飾る肖像画として親しまれています。その一葉が残した「たけくらべ」「にごりえ」など数々の名作の中で、明治28年(1895)に発表したのが、小説「十三夜」。家庭生活に絶望しながらも、総てを運命とあきらめ、婚家に再度戻る「お関」を通して、封建的な社会の矛盾を女性の立場から描いたものとして、大きな反響と共に女性の将来への指針ともなった作品と言われています。

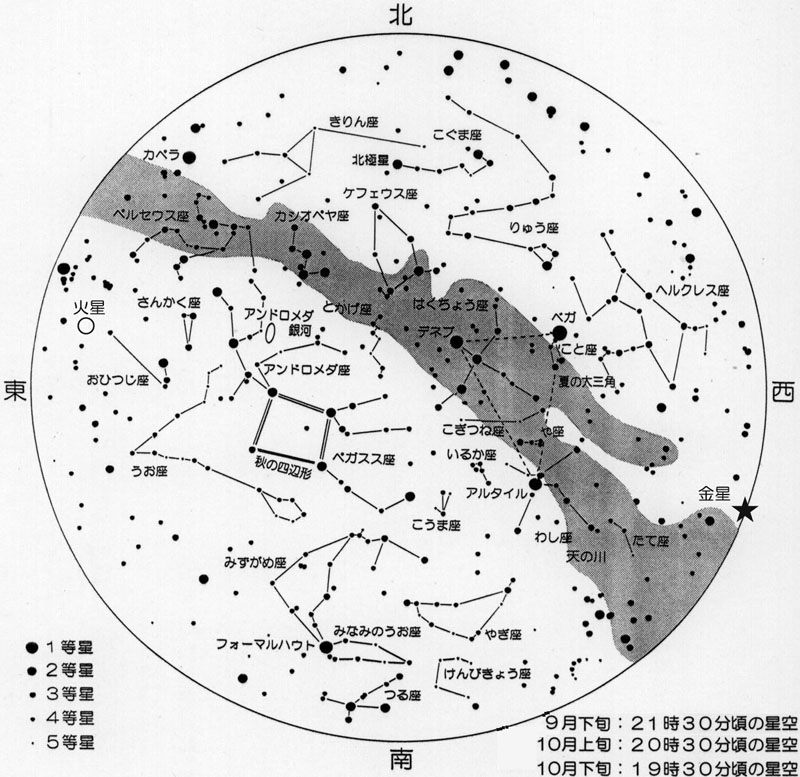

この十三夜の小説が書かれた背景については、残念ながら私は全く知りませんが、明治初期に生まれ、多くの苦労を重ねた末、若くしてその生涯を終えた一葉の心中には新しい時代を迎えた今、女性にも新しい生き方があるのではないか?読者に語りかけているように感じられてなりません。そして、十三夜は満月の直前。光輝くような将来。つまり満月のような未来を思い浮かべながら、大きな期待と現実を見つめての執筆だったのではないでしょうか。そして、旧暦の9月13日の夜、この夜は旧暦の8月15日の夜の中秋の名月に次いで月が美しいと言われ「のちの月」と呼び、月見の宴を催して嘆賞したのでした。今年の「十三夜」は10月15日。「のちの月」を堪能したいものです。

十三夜で思い出すのは、イギリスの劇作家・ウイリアム・シェークスピアの戯曲「十二夜」。1601年に書かれたとされるお芝居です。キリスト教で重用な祝日である12日節、クリスマスから数えて12日目(1月6日)の前夜(時には12日節当日の夜)に数々の楽しい行事が行われます。これは、聖書に書かれているキリスト生誕に際して、東方の3博士が礼拝に訪れたことに象徴される救い主の顕現を祝う行事として行われ、そしてクリスマスのお祝いの終わる最終日でもあるのです。

また、ビザンチン文化と呼ばれる、現在のトルコ・イスタンブールからロシアを経て広く世界にも伝わったのがハリストス正教会の名前で親しまれているキリスト教です。東京駿河台にあるニコライ堂は最も有名です。このハリストス正教会でも、12日節を、ハリスト(キリスト)の降誕日として祝います。そして、その夜イギリスの宮廷で繰り広げられる喜劇、それが、シェイクスピアのお芝居で題名は「十二夜」。

さらに、日本の昔の武者の兜の前立て(鍬形とも言います)に良く見られるのが「三日月」。このように、月の呼び名にはそれぞれの思いが込められていることに気付きますね。そして、それらは満ちる月に明るい将来の予感を見出していたのでしょうね。

|