天文セミナー 第90回

『惑星』『宇宙人探し』

|

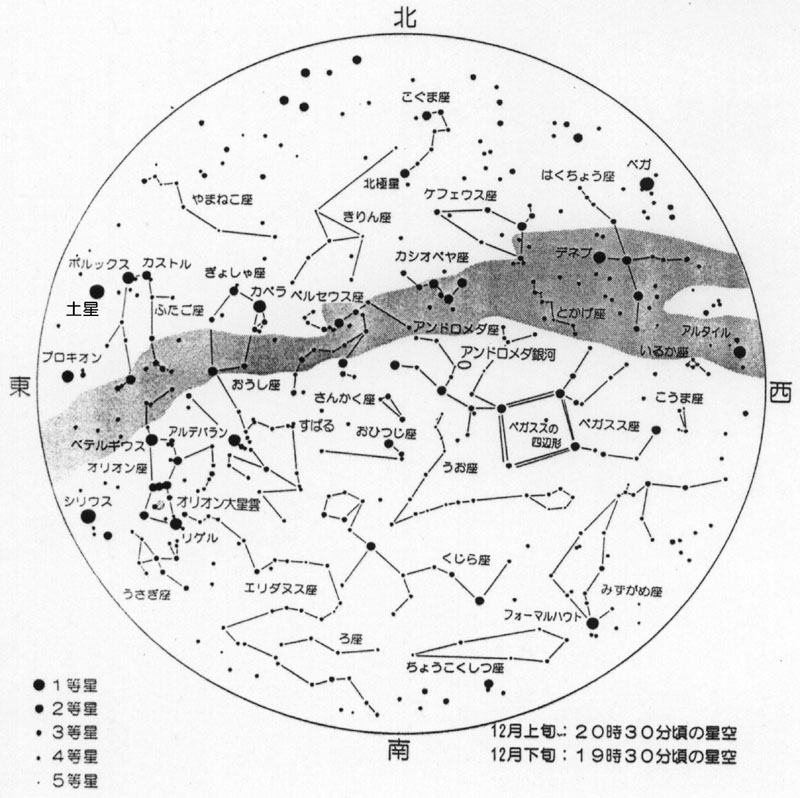

ホルストの有名な組曲の題名ですね。この組曲の中でも、特に有名なのが「木星」。静かに、しかもどっしりと落ち着いた感じが王者ジュピターを彷彿とさせてくれます。ホルストがこの組曲を書いたのは、20世紀初頭の頃のこと。組曲には、冥王星が含まれていないことに気づきます。そうです。彼が、この組曲を書いた頃の太陽系の果ては海王星で、まだ冥王星は発見されていませんでした。未知の星探しに取り組んだのは、ローエル天文台の創設者として有名な、パーシバル・ローエル。資産家であった彼は、日本にも訪れていて、能登半島を旅した旅行記を残しているほどです。この旅行記を読んで、日本にやって来たのが小泉八雲のラフカディオ・ハーン。松江高校の教師として教鞭を執る傍ら、日本を紹介する多くの著作を残しました。

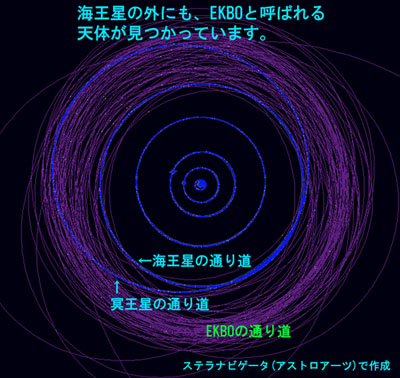

ところで、ローエルは残念ながら自身では未知の星を発見することができませんでしたが、彼の意志を引き継いだトンボーに依って1930年に海王星の外側を運動する星が見事に発見されたのです。それまでは太陽から30天文単位にある海王星が太陽系の果てと考えられていたのですが、この星の発見によって一気に39天文単位まで広がったのでした。発見された最初の頃はプルートと呼ばれました。これはローマ神話の黄泉の国の王にちなむと共に、パーシバル・ローエルの頭文字PとLを組み合わせたものでした。このプルートの和名を巡って多くの候補が考えられましたが、天文文学者を名乗る野尻抱影氏の提案した冥王星が多くの賛同を得て決まり、そして中国や韓国などの漢字圏でも共通して使われるようになったのです。結局、ホルストの組曲「惑星」には、冥王星は含まれないまま現在に至っているのです。ところで、現代の天体観測機器の発達は目覚ましく、冥王星の遙か彼方で太陽から509天文単位で周期11500年の未確認の天体「セドナ」が発見されて話題になっています。太陽系の果ては、オールトが提唱した彗星の古里、オールトの彗星雲で、太陽からおよそ5万天文単位と言われていますが、果たしてどこまで広がるのでしょう。今月の明け方の空には、惑星たちが出そろいます。ホルストが生きていたらどう思うでしょうか。 |

||

宇宙人探し

|

天文の話を頼まれ、終わった後での質問で決まって出されるのが「宇宙人はいるのですか?」。広い宇宙に、我々だけしか居ないと考えるのはとても不自然ではないでしょうか!そして、我々だけだとするととても淋しいではありませんか!、と応えることにしています。同じような考えをしている天文学者も多く、SETIと名付けた地球外の知的生命体探査計画が実施されていることも事実です。

宇宙にどれだけの確率で知的生命体が存在するのだろうかと、存在確率を公式で表したのがドレイクと言う学者でした。今では、ドレイクの公式として知られています。その公式を元にしたわけではありませんが、いくつかの天文台で、太陽系以外の恒星に惑星系を持つものがないかどうかと、懸命に探査を続けている研究者もいるのです。その中の一つが、日本の国立天文台と東京大学のグループで、岡山天体物理観測所の188cm反射望遠鏡を使用し、2003年10月にHD104985と呼ばれる恒星に惑星系が発見されたことが公表されました。このようにして、現在までにおよそ120個の恒星に惑星系があることが知られ、惑星系の形成と進化の謎に迫り、ひいては知的生命体の存在の有無まで探査の手が伸びているのが現状です。 |

||

| 次回も、お楽しみに |