天文セミナー 第71回

『日食と星食(掩蔽;えんぺい)の観測』『水星が太陽の前を通る』

|

1948年5月9日、北海道の礼文島で戦後初めての皆既日食が見られました。この日食は、皆既とは言っても太陽と月の大きさが殆ど同じ金環皆既日食で、皆既の継続時間が短く観測地の選定が大きな問題になりました。

この垂直線の傾きを、実地に求めようと観測が続けられることになり、考えられたのが月が恒星を覆い隠す掩蔽、つまり星食の観測でした。こうして、掩蔽の観測が重視されるようになりました。日食は、1年間におよそ2回から3回起こりますが観測が可能な場所は限られてしまいます。ところが、日食に比べ恒星が月に隠される現象は回数が多く、月の運動理論や観測地の経緯度が求められる機会はずっと多くなります。この星食の現象を、2箇所か3箇所で行うことができれば、月の運動や観測地間の距離が精確に判るということになります。ただし、月の縁には山や谷があって滑らかではなく、凹凸があります。この凹凸のある月の縁の同じ場所に星が隠されることが求められます。 |

||

水星が太陽の前を通る

|

太陽系の惑星として、太陽に最も近いのは水星ですね。地球より太陽に近い軌道を運動しているために太陽の表面を通過するような現象が起きることがあります。この現象を、水星の太陽面通過と呼びます。昔、太陽系の大きさがまだ詳しくは分かっていなかった時代のこと。水星や金星が太陽面を通過する現象を観測して、地球と太陽の間の距離=1天文単位を決めようと考えられたのです。水星や金星が光り輝く太陽面を通過するときには、太陽面を小さい黒点のような姿で移動してゆきます。この黒点が、太陽の縁に接する時刻を精確に求めて、地球と太陽の間の距離を求めるのです。ところで、皆さんは自分の影と物の影が接近するとき、実際にはまだ接触していないのに双方の影が同時に延び始めてくっついてしまうことに気付いていますか?。実はこれと同じ状態が金星や水星が太陽面を通過し、縁に接近したときに起きるのです。ブラック・ドロップ現象と名付けられている現象です。この現象のせいで実際の観測は困難を極めました。

今月7日。水星の太陽面通過の現象が日本各地で午後2時過ぎから見ることができるのです。ちなみに、水星の見かけの大きさは太陽の160分の1。とても小さいですね。

|

||

|

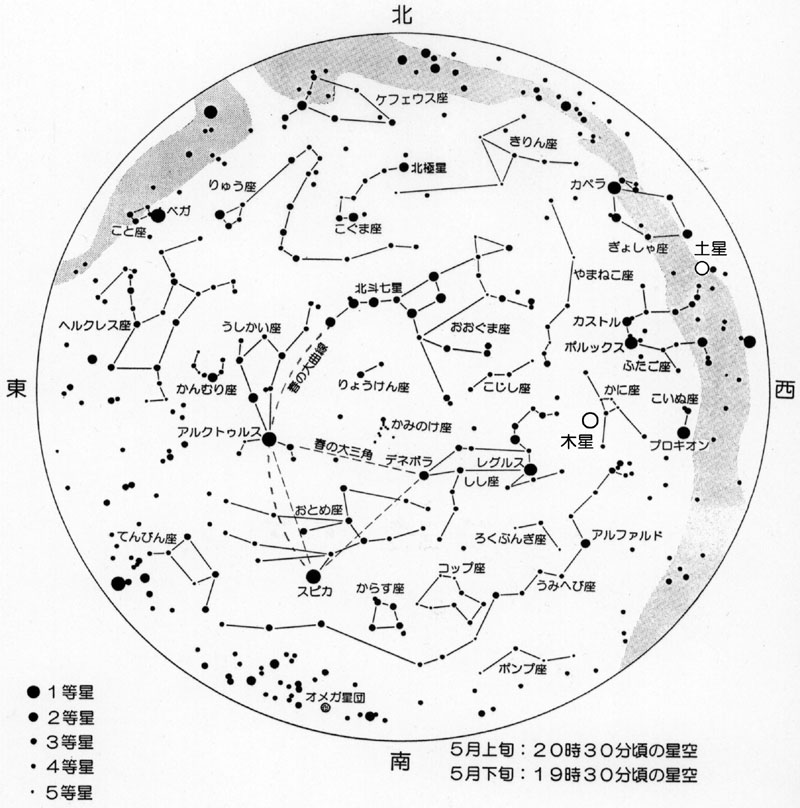

2003年5月の星空 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 次回も、お楽しみに |