天文セミナー 第70回

『花祭りと復活祭』『地球を測る人工衛星』

|

春4月。野山も新芽に色づき始め、霞のたなびく田園地帯では農作業の準備が始まろうとしています。天上天下を指差して「天上天下唯我独尊」と叫んだされるお釈迦様。このお釈迦様の誕生を祝うのが4月8日の「花祭り」。大勢の稚児による稚児行列がお寺の境内を進みます。境内には、お釈迦様の像に甘茶が注がれ、家内安全などが祈願されます。

ところで、冬至の日後に続くのが「クリスマス」、そして春分の日の後で「復活祭」。キリストの誕生とその復活を祝っての行事が、どちらも太陽の動きに関係していて一陽来復。世界の暦の歴史を見るとき、クリスマスも春分も「年初」に当てられていた時期があるのです。どうやら、クリスマスも復活祭も、人為的に決められたという背景が見え隠れするようですね。 |

||

地球を測る人工衛星

|

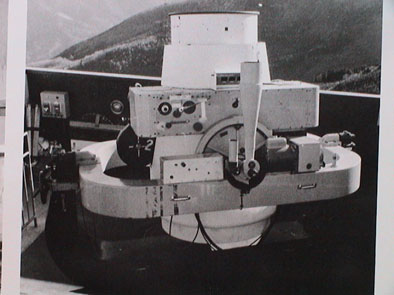

1958年春。年初めに打ち上げられたアメリカの人工衛星エクスプローラも順調に飛行を続けていましたが、軌道を詳しく知るにはどうしても精度の高い観測が必要です。そこでアメリカのスミソニアン天文台ではベーカー・ナン・シュミットカメラを開発して、世界の主要な天文台に貸し出しました。その内の1台が東京天文台に割り当てられ、1958年の春に三鷹の東京天文台に到着しました。このカメラは、特殊な光学系と架台、さらに高精度の時計を備えていて、天球を高速で移動する人工衛星を高精度で観測できるものでした。

そして、時刻の精度も、それまでの水晶時計の精度をさらに向上させたものが出現し、さらに原子の振動を利用した原子時計が発明されるに及んで、その精度は飛躍的に向上したのです。こうして、位置の精度、時刻の制度ともに向上し、ついに地球の形が求められるようになりました。そして、現在では地球は3軸不等の回転楕円体で、重心は中心に一致していないことが知られています。

|

||||

|

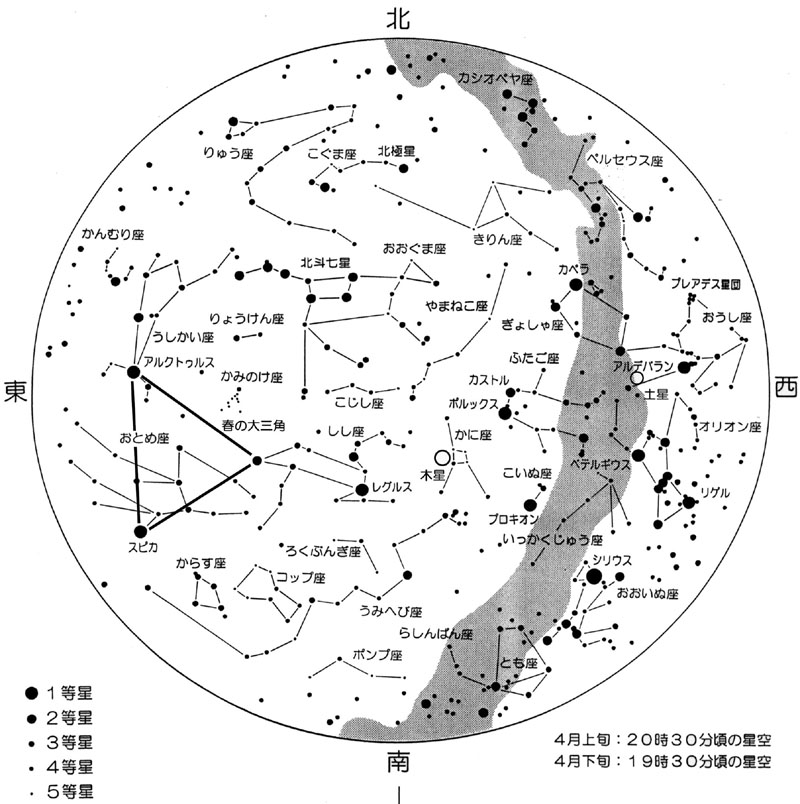

2003年4月の星空 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 次回も、お楽しみに |