天文セミナー 第65回

『赤外線天文観測衛星IRAS』『北緯35度線』

|

1983年に打ち上げられ、宇宙の知見に大きな貢献をしたのが赤外線天文観測衛星IRASです。この人工衛星IRAS(Infrared

Astronomical Satellite)は1983年1月25日に軌道に乗せられ周期102.4分、近地点の高度856.6km、遠地点の高度883.6km、軌道の傾斜角は100.1度の、いわゆる極軌道を運動し、全天の赤外線源を探査するのが主目的でした。赤外線は、電気コタツでお馴染みの遠赤外線などを含み、電波と可視光との間の波長範囲にある電磁波で、比較的低温の物質が放射することが知られています。この赤外線を使って行う天文観測の目的は、可視光では見えていないような低温の天体を全天に渡って探査しようというもので、天体の進化と言う観点からはかなり初期の状態を探ることになるのでした。

その中で、薄明中の時間帯での特異小天体、具体的には太陽系の中を運動する小さい天体で地球に衝突する可能性のあるものの探査がありました。そして、このIRASが4月25日に移動中の天体を発見したのです。早速追跡観測が天文台へ依頼されてきました。 |

||

北緯35度線

|

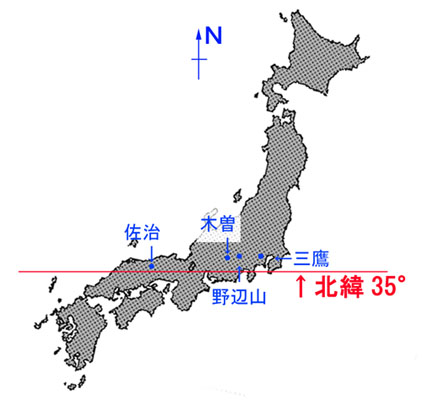

日本の中央は、ほぼ東経135度、北緯35度だと言われます。そしてこの座標の交差する場所が兵庫県西脇市。「日本のへそ」と自称する都市が幾つかありますが、この西脇市もその中の1つでしょう。

どうやら、航空機からの天文台めぐりになってしまいましたね。しかし、地図を広げて見るとこれらの天文台は、ほとんど北緯35度の緯度線に沿っていることに気づくでしょう。ちなみに、三鷹は北緯35度40分、野辺山は35度56分、木曽は35度48分、そして佐治天文台は35度20分。北緯35度付近での緯度1分はおよそ1.8km。佐治天文台と野辺山電波観測所の間の緯度差は36分。南北の距離にして、なんと65kmしか離れていないのです。 北緯35度。なんとなく不可思議な思いがしますね。 |

||

|

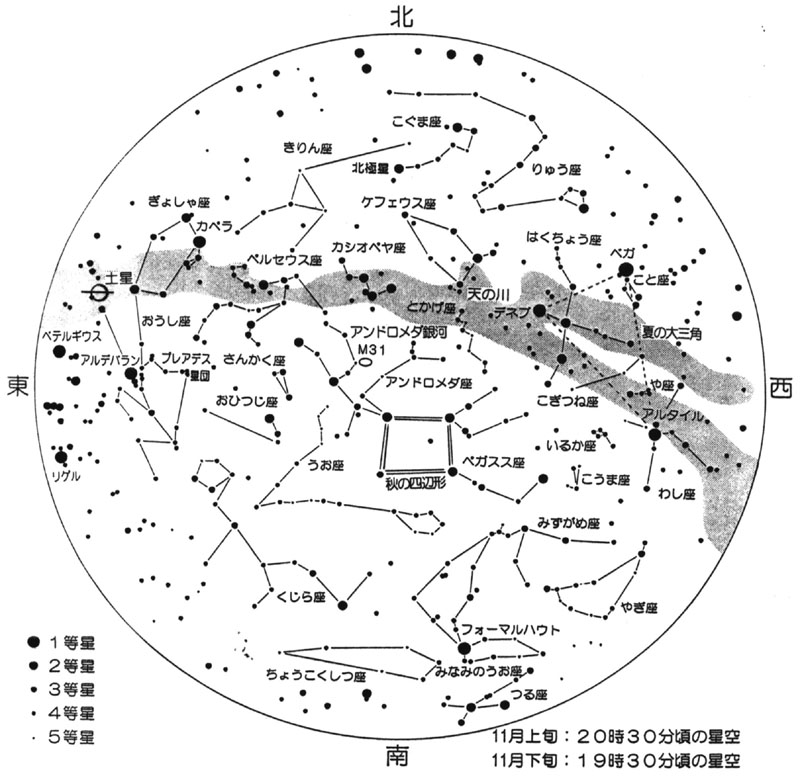

2002年11月の星空 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 次回も、お楽しみに |