天文セミナー第238回(2017年5月)「名付け親の楽しみ。」 第23回 岡山観測所近傍登録日:

天文セミナー 第239回 『名付け親の楽しみ。』

第23回 岡山観測所近傍

No.19

(4526)Konko=金光=1982KN 発見日:1982 May22

筆者の生まれた町に近く,国立天文台岡山天体物理観測所の南東にある町.岡山天体物理観測所創設のころまで(1951-1961)、東京天文台の観測所が置かれ変光星観測が行なわれていた。この成果が観測所設置に際して重視された。

No.36

(7105)Yousyozan=遙照山=1977DB1 発見日:1977 Feb.1

遙照山は国立天文台岡山物理観測所の南方にある標高400mの山。1960年に開設された岡山観測所の建設候補地探しに際して、約1ヶ年間試験観測が行われ、その結果から天文台建設が決定した。ここにあるのが、ラジウム鉱泉と両面にお顔のある薬師如来。

北辰の 揺るがぬ光 夕凪と 薬師の御手に 守られて

香西蒼天

No.44

(9153)Chikurinji=竹林寺=1981UD2 発見日:1981 Oct.30

現在の観測所がある場所の名称。地元の人は竹林寺の天文台と称している。昔は、松茸が沢山採れたのでした。

No.45

(9293)Kamogata=鴨方=1982XQ1 発見日:1982 Dec.13

現在の観測所のある場所の公式名。浅口市鴨方町。

No.46

(9719)Yakage=矢掛=1977DF2 発見日:1977 Feb.18

現在の観測所の188cm望遠鏡は、鴨方町と矢掛町の境界線上にある。

国立天文台岡山天体物理観測所が正式の名前。この観測所が創立されるに当たっては地元の協力が必要でした。そして、特に近隣の町村には絶大な協力を頂いたのです。鴨方には、観測所を維持運営するための職員宿舎が建てられ、職員は鴨方町民として地元に溶け込む努力をして受け入れられました。また、地元からの職員も天文台

の運営・維持・管理に精力的に動き、地元のキャッチフレーズ「東洋一の大望遠鏡のある町」の名前に恥じないような協力を果たしたのです。

この地元の人々の協力がなくては、場所の選定、建設、運営などはとても不可能でした。特に天体観測には夜間の燈火の問題があります。この問題を解決しようと、天文台協力会が発足。当時、県の方針で進められることになった水島地区のコンビナートの開発問題があったのです。さらに、西方の福山地区には大きな製鉄工場をもつ大企業の進出もあり環境問題が深刻になりつつありました。これらを纏める役割を果たすことになるのが「天文台協力会」で、命名の経緯は環境保持への取り組みへの感謝と、今後の維持対策への協力を頂きたいとの希望がありました。

この天文台協力会は岡山県南部と広島県東南部の地域を含み、現在も活動を続けています。今回、観測所の敷地内に口径3.8mの赤外線観測用の望遠鏡が設置されます。此なども、地元の厚い協力を頂いているからです。

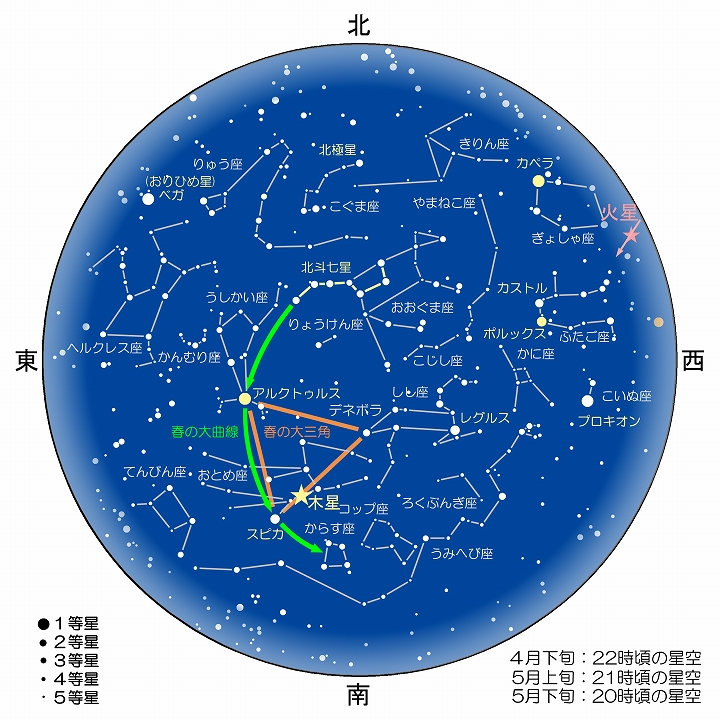

2017年5月の星空

(ここをクリックすると大きな画像になります)

2017年5月の星空です

南の空に、ひときわ明るい星があります。私たちの太陽系最大の惑星・木星です。明るさはマイナス2等級で、1等星のおよそ6倍の明るさですので、日没後早いうちから、一番星として見ることができます。木星の近くには、おとめ座の1等星「スピカ」が見えます。スピカは「春の大三角」の一つですので、正三角形になるように、「アルクトウルス」「デネボラ」とたどってみましょう。

次回も、お楽しみに