【特集】鳥取市国土強靱化地域計画を策定しました

本庁舎都市企画課

本庁舎都市企画課 0857-20-3253

0857-20-3253 0857-20-3048

0857-20-3048

国土強靱化とは

我が国では、度重なる大規模災害により、その都度多くの尊い人命を失い莫大な損失を受けてきました。本市においても、昭和18年鳥取地震、平成16年台風21号、平成29年豪雪など、自然災害によって甚大な被害を受け、長期にわたる復旧・復興を繰り返してきました。そうした中で、災害による被害の最小化や社会システムの維持、迅速な復旧復興を図るための事前防災の重要性が教訓となりました。

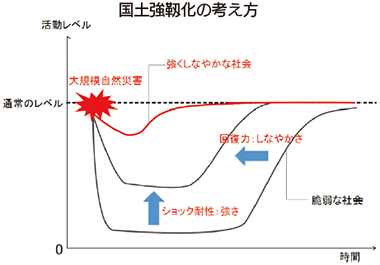

「国土強靱化」とは、いかなる自然災害が起こっても、機能不全に陥ることが避けられるような「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な社会経済システムを構築していくことを言います。大地震などの発生の度に甚大な被害を受け、その都度、長時間をかけて復旧・復興を図るといった「事後対策」の繰り返しを避け、今一度、大規模自然災害などのさまざまな危機を直視して、平時から大規模自然災害などに対する備えを行うことが重要です。

その上で、住民に最も身近な行政機関である鳥取市では、「鳥取県国土強靱化地域計画」に準じつつも本市独自の住民目線に添う方向性を持った、「鳥取市国土強靱化地域計画」をとりまとめました。

防災との違い

鳥取市国土強靱化地域計画の基本目標

- 人命の保護が最大限に図られること

- 鳥取市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

- 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

- 迅速な復旧・復興

「国土強靱化」と「防災」は、災害への対策という点で共通しますが、その本質はそれぞれ異なるものです。

「防災」は、基本的には地震や洪水など災害ごとのリスクを特定し、そのリスクに対して対応するものです。一方「国土強靱化」は、リスクごとの対処対応をまとめているものではありません。あらゆるリスクを見据えつつ、どんなことが起ころうとも最悪な事態に陥ることが避けられるような強靱な行政機能や地域社会、地域経済を事前につくりあげていこうとするものです。つまり、基本目標に掲げた人命の保護や維持すべき重要な機能に着目し、あらゆる自然災害を想定しながら「リスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)」を明らかにし、最悪の事態に至らないための事前に取り組むべき施策を考えることです。

事前に備えるべき8つの目標と主な取り組み

※現況値(平成30年度)➡目標値(令和5年度)

発災時

1 人命保護

○地震、津波の想定において、住民が的確な避難行動がとれるように、津波ハザードマップの作成や警戒避難体制の構築などソフト対策を進める

- 津波浸水想定区域図の見直しに基づくハザードマップの作成・公表

100%➡取組推進 ※全国98%(平成29年) - 避難場所表示看板の設置163基➡ 267基(全避難場所)

- 海抜表示看板による津波警戒体制の強化249基➡取組推進

発災直後

2 救助・救援、医療活動の迅速な対応

○備蓄保管場所と避難所を繋ぐルート及び避難所への避難者アクセスルートの耐震化整備など

- 橋の耐震化及び道路舗装などの整備率0%➡ 100%

- 緊急輸送道路と避難所を結ぶ、鳥取市緊急輸送路補助路線の指定取組中➡取組推進

- 鳥取市緊急輸送路補助路線の整備指標なし➡路線の指定後、目標値設定

3 行政機能の確保

4 情報通信機能の確保

○通信設備の耐震化や、非常用電源装置、自家発電装置の整備

- 防災行政無線などによる避難情報など伝達体制の整備、防災行政無線デジタル化整備世帯カバー率93.0%➡100%

- テレビ、ラジオなどでの情報発信取組中➡取組推進

5 地域経済活動の維持 6 ライフラインの確保、早期復旧

○災害時における輸送モード相互の連携・代替性の確保を図る

- 市内高速道路ネットワークの供用率52.9%➡ 80.8%

復旧

7 二次被害の防止

復興

8 迅速な復旧復興

○ハザードマップ作成・訓練・防災教育を通じ、地域コミュニティを強化するための支援を充実する

- 自主防災組織組織率の増加96.6%➡100%

- 鳥取市自治連合会加入率の増加65.9%➡取組推進

- 防災教育の実施による住民意識の向上取組中➡取組推進

ソフト対策とハード対策の組み合わせ

基本目標である人命の保護などのためには、施設の整備・耐震化、代替施設の確保などの「ハード対策」だけではなく、訓練・防災教育などの「ソフト対策」を、災害リスクや地域の状況に応じて適切に組み合わせて効果的に施策を推進していくことが求められます。

ハザードマップの作成や避難訓練といった「ソフト対策」は、限られた財源の中で、短期間に一定の効果を得るための有効な対策となり得るものです。一方「ハード対策」は、堤防の整備や施設の耐震化のように、時期を逸することなく着実に対応することが求められるものがあります。従って、長期的な視野の下で、全体的な工程を念頭に置きつつ、ソフトとハードを適切に組み合わせた多重防衛の考え方により、計画的に施策を推進していくことが重要となります。

自助、共助、公助の組み合わせ

自助

市民一人一人が災害時に自分や家族の安全を確保するための取り組みを行います。

共助

町内会などの地域団体では、災害時の地域の安全確保のための取り組みを行います。

公助

行政は、ハード面の整備や、「自助」「共助」と協働でソフト面の取り組を行います。

大規模自然災害などに備えた強靱なまちづくりを実現するためには、行政のみならず、民間事業者・市民を含め全ての関係者の英知を集結し、総力をあげて取り組むことが不可欠です。そして連携と同時に、市民一人一人が自らの身を自らで守り、お互いが助け合いながら地域でできることを考え、さまざまなかたちで周りと連携・協力しながら強靱化の輪を広げ、重ねていくことが重要です。

進捗管理の徹底

国土強靱化は計画を策定するだけでなく、今後は市全体の強靱化の取り組みを進捗管理しながら推進することとしています。

災害に強く、安心して暮らせるまちづくりのためにみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。