なくそう!望まない受動喫煙~たばこのない社会を目指して~更新日:

-

受動喫煙による深刻な健康被害

すぐにあらわれる症状

長期的な影響

妊婦が受動喫煙にさらされた時の新生児への影響

子どもへの影響

サードハンド・スモークについて - 禁煙外来のご案内

-

健康増進法の改正について

屋内喫煙室を設置する際の設置基準について

経営規模の小さい既存飲食店について

たばこ販売店等について - 事業者向け受動喫煙防止対策チラシ

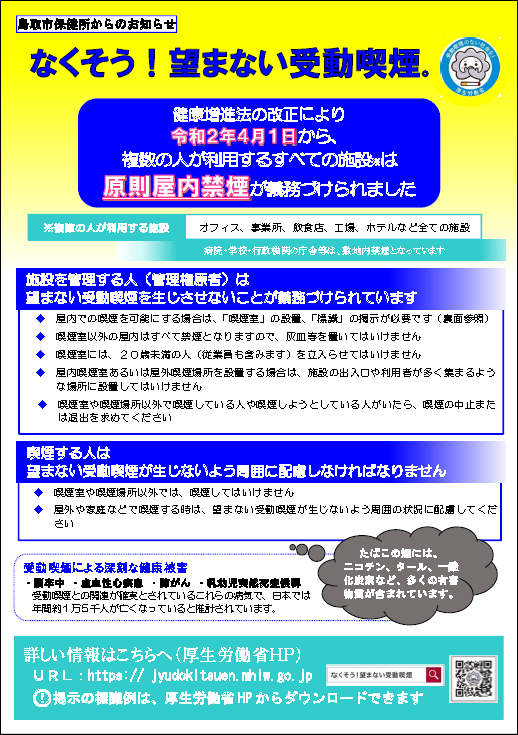

受動喫煙による深刻な健康被害

吸わない人も、知らないうちに「喫煙」しています。

たばこを吸わない人が、他の人のたばこの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。

たばこの煙には、ニコチン、タール、一酸化炭素など、多くの有害物質が含まれています。

受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群があります。

受動喫煙との関連が確実とされているこれらの病気で、日本では年間約1万5千人が亡くなっていると推計されています。

受動喫煙によりおこると報告されている病気などの例

- 目の痛み、目がしみる

- のどの痛み、咳

- 心拍数の増加

- 肺がん、咽頭がん、喉頭がん、肝臓がんなど

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 脳卒中

- 心筋梗塞

- 動脈硬化

- 気管支喘息の悪化

- 呼吸機能の低下

- 流産、早産

- 乳幼児突然死症候群

- 新生児の低体重か

- 新生児の将来の肥満、糖尿病

- 気管支炎・ぜんそく・肺炎

- 中耳炎

- 言語能力・身体発育の低下

- 知的発達の遅れ

- むし歯・歯の着色や歯肉の黒ずみ・歯周病

- 小児がん

分煙しても完全にはたばこの煙の被害はなくなりません

たばこの煙に含まれる有害成分が、呼気や髪、衣服、部屋、ソファ、カーペット、カーテンなどの表面に付着し、

それを吸い込んだ人が害を受けてしまうことをサードハンド・スモークと言います。

「目の前で吸っていないから大丈夫」ではありません。目には見えませんが、サードハンド・スモークにも注意が必要です。

禁煙外来のご案内

お医者さんと禁煙しませんか?

専門医の指示のもと、禁煙補助薬等を使いながら治療を行います。

医療機関で禁煙治療を受けると、自力で禁煙する場合に比べて禁煙率がアップします。

あなたの身体のために禁煙にチャレンジしてみませんか?

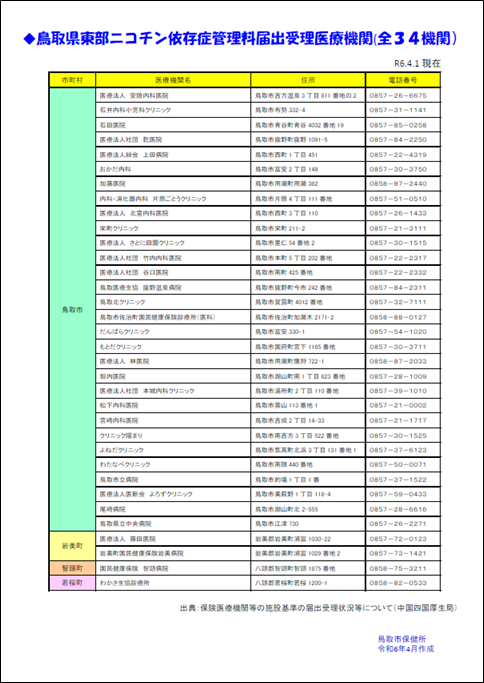

鳥取県東部圏域の禁煙治療が受けられる医療機関はこちらになります。

健康増進法の改正により、令和2年4月1日から複数の人が利用するすべての施設※(第二種施設)は原則屋内禁煙が義務づけられました

※複数の人が利用する施設:オフィス、事業所、飲食店、工場、ホテルなどすべての施設

- 施設を管理する人(管理権原者)は望まない受動喫煙を生じさせないことが義務づけられました

- 屋内での喫煙を可能にする場合は、「喫煙室」の設置、「標識」の掲示が必要です

- 喫煙室以外の屋内はすべて禁煙となりますので、灰皿を置いてはいけません

- 喫煙室には、20歳未満の人(従業員も含みます)を立入らせてはいけません

- 屋内喫煙室あるいは屋外喫煙所を設置する場合は、施設の出入口や利用者が多く集まるような場所に設置してはいけません

- 喫煙室や喫煙場所以外で喫煙している人や喫煙しようとしている人がいたら、喫煙の中止または退出を求めてください

- 喫煙する人は望まない受動喫煙が生じないよう周囲に配慮しなければなりません

- 喫煙室や喫煙場所以外では、喫煙してはいけません

- 屋外や家庭などで喫煙する場合は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮してください

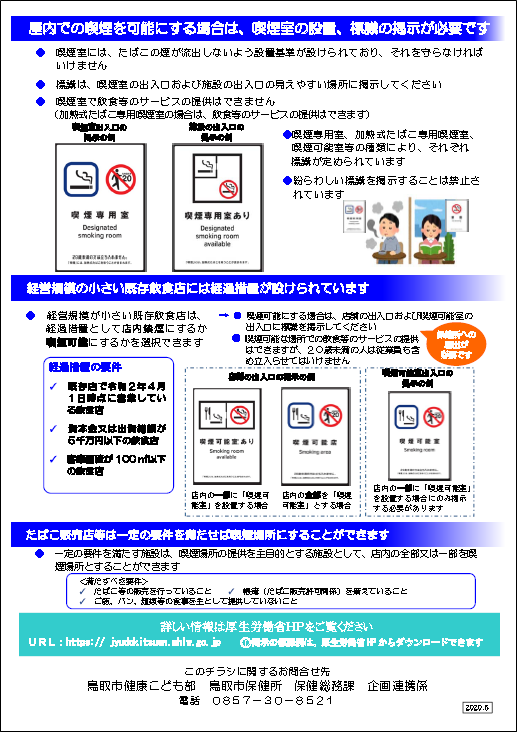

屋内での喫煙を可能にする場合は、喫煙室の設置、標識の掲示が必要です

- 喫煙室には、たばこの煙が流出しないよう設置基準が設けられており、それを守らなければいけません

- 標識は、喫煙室の出入口および施設の見えやすい場所に掲示してください

- 喫煙室で飲食等のサービスの提供はできません(加熱式たばこ専用喫煙室の場合は、飲食等のサービスの提供はできます)

- 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室等の種類により、それぞれ標識が定められています

- 紛らわしい標識を掲示することは禁止されています

| 喫煙専用室に関する標識 | 指定たばこ専用喫煙室に関する標識 | ||

|

|

|

|

| 施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すもの | 施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すもの | 施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すもの | 施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの |

| 標識ダウンロードはこちら | 標識ダウンロードはこちら | 標識ダウンロードはこちら | 標識ダウンロードはこちら |

経営規模の小さい既存飲食店には経過措置が設けられています

経営規模が小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として店内禁煙にするか喫煙可能にするかを選択できます。

| 喫煙可能室に関する標識 | |||

|

<経過措置の要件>

喫煙可能にする場合は、店舗の出入口および喫煙可能室の出入口に標識を掲示してください。また、保健所への届出が必要です。 |

施設の一部に喫煙室がある場合 | 施設全体が喫煙室である場合 | |

|

|

|

|

| 施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すもの | 施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙可能室であることを示すもの | 施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの | |

| 標識ダウンロードはこちら | 標識ダウンロードはこちら | ||

<保健所への届出様式>

経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)する場合、店舗を所管する保健所への届出が必要です。鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)に店舗がある場合は、鳥取市保健所へ下記の必要書類を提出してください(郵送、電子申請も可)。

| 必要書類 | 備考 | |

| 喫煙可能室を設置するとき | (1) 喫煙可能室設置施設 届出書(Word/43KB) | 記載例を確認ください。 |

| (2) チェックリスト(Word/22KB) | ||

| 届出内容に変更があったとき | (1) 喫煙可能室設置施設 変更届出書(Word/43KB) |

事実確認のための書類の提示が必要です。 |

| 喫煙可能室を廃止するとき | (1) 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(Word/43KB) |

<令和2年4月1日以降、何らかの状況変化があった場合>

引き続き「既存特定飲食提供施設」に該当するかどうかは、事業の継続性、経営主体の同一性(※)、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。該当しない場合は上記経過措置は認められず、当該状況の変化があった日以降、原則屋内禁煙となります。

(※)法人の代表者や店長が変更した場合や、個人事業主が経営する店舗で、相続人や1年以上勤務している従業員、親から子へ同じ業態の事業を承継した場合なども含まれます。その事実を確認するため、相続関係や勤務期間、親子関係がわかる書類などの提示をお願いします。詳しくは、下記お問い合わせ先にご相談ください。

喫煙可能な場所での飲食等のサービスの提供はできますが、20歳未満の人は従業員も含め立入らせてはいけません。

たばこ販売店等は一定の要件を満たせば喫煙場所にすることができます

一定の要件(※)を満たす施設は、喫煙場所の提供を主目的とする施設として、店内の全部又は一部を喫煙場所とすることができます。

|

(※)満たすべき要件 |

施設の一部に喫煙室がある場合 | 施設全体が喫煙室である場合 | |

|

(1)公衆喫煙所 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。 (2)喫煙を主たる目的とするバー、スナック等 たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食させる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。 (3)店内で喫煙可能なたばこな販売店 たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食させる営業を行うものを除く。)。 |

|

|

|

|

施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すもの |

施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示すもの |

施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの | |

| 標識のダウンロードはこちら | 標識のダウンロードはこちら | ||

チラシ「なくそう!望まない受動喫煙」

健康増進法の改正に関する詳細については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

掲示の標識例は、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:(0857)30-8521

FAX番号:(0857)20-3694