本市がめざす地区公民館の多機能化

- 社会教育の推進と生涯学習の拠点

- 地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進する拠点

- 地域の防災拠点

- 地域住民が集い、つながる地域福祉の拠点

- 収益事業を含めた地域振興や産業振興の拠点

地区公民館は、「つどう・まなぶ・むすぶ」場として、社会教育・生涯学習および地域コミュニティ活動の拠点となる公共施設です。

本市には、61の地区公民館があり、地区公民館が主催する生涯学習事業はもとより、地区の住民が主体となって、身近な地域課題の解決や自然環境や歴史などの魅力を活かした取り組みなど、さまざまな分野の活動が行われています。

本市では、平成20年にまちづくりの基本理念やルールとなる「鳥取市自治基本条例」を定め、「協働のまちづくり元年」と位置付け、市民のみなさんと一緒に「協働のまちづくり」を推進しています。

この取り組みを推進するため、各地区では、住民や各種団体をメンバーとする「まちづくり協議会」が設立され、地域が一体となって、住民主体のまちづくりに取り組まれています。

近年では、まちづくり協議会が主体となって、防災や共助交通、地域食堂など地域の課題解決に向けた取り組みが実施されています。また、その地域にしかない魅力を活かした交流イベントの開催など、各地区公民館で特色のある活動も行われています。

このように、地区公民館は、「まちづくり協議会」や地域の各種団体の活動の場となり、地域の拠点施設として、さまざまな取り組みをサポートしています。

平成20年の協働のまちづくり元年から15年が経過し、人口減少、少子高齢化や家族構成の変化など、公民館を取り巻く地域の環境が大きく変化しています。地区公民館によっては、利用率が低い部屋があったり、幅広い世代の利用が進まない状況があります。

また、地域からは、「物資の販売に取り組みたい、取り組んでほしい」、「民間事業者に貸し出せないか」という意見や、民間事業者からも「施設を使用したい」という意見が寄せられるようになりました。

※ 現在、本市は、地区公民館の民間事業者や営利目的の利用を制限しており、利用をお断りしているケースがあります。

こうした地域からの意見などをふまえ、本市では、令和元年度から、地区公民館の幅広い活用に向けた検討を始めました。現在の利用者には、変わらずご利用いただくとともに、公民館をより幅広いニーズに対して柔軟に応える施設に見直し、希望に応じてさらに活用の幅を広げることを目指しています。この見直しによって、民間事業者などへの施設の貸出や営利活動、複数の地区で行う合同事業など、新しいニーズに応える事業ができます。そのことによって、地区公民館がこれまで以上に、地域課題の解決や地域活動の活性化、地域の新たな魅力創出などにつながる公共施設になると考えています。

このように、地区公民館がより多様なニーズに応じて幅広く活用できる公共施設となることで、利用するみなさんの満足度も向上することが期待されます。

地区公民館の活用方法は、令和6年4月以降の見直しに向けて検討を進めており、令和3年度には、地区公民館の活用方法についてのアンケート調査を実施しました。調査の結果やこれまでの検討の経過は、本市公式ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。

地区公民館はどう変わるの?

地区公民館はどう変わるの?

現在は、基本的に地区公民館のある地区に住んでいる人が利用できます。見直し後は、その地区に住んでいない人や民間事業者なども利用できるようになるほか、営利目的での利用もできるようになります。

今まで利用していた人は利用できなくなるの?

今まで利用していた人は利用できなくなるの?

基本的には、予約していただいた順番の利用となりますが、地区住民が優先して利用できるよう、地区住民の予約可能時期を早める(優先予約)などの検討を行っています。

使用料はどうなるの?

使用料はどうなるの?

これまでと同様に、地区住民が非営利目的で使用する際は、使用料は無料です。一方、民間事業者の利用や営利目的で利用する場合などは、有料となる予定です。

地元サークル活動の予約はどうなるの?

地元サークル活動の予約はどうなるの?

地元サークル活動の予約は、Q2の回答と同様に、優先予約を検討しています。

生涯学習事業はどうなるの?

生涯学習事業はどうなるの?

これまでと同様に、教育委員会が関わり、地域の生涯学習の拠点として、生涯学習事業を実施していきます。

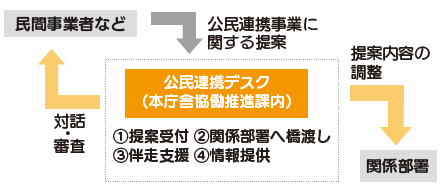

本市と連携して、地域・社会・市政の課題の解決や、新たなまちの価値の創出につながる提案をお寄せいただく「公民連携デスク」を開設しました。デスクでは、受け付けた提案の効果や課題を検証し、事業化に向けサポートします。民間事業者などの提案を事業化することで、市政課題の解決や、市民生活の充実を図り、持続可能で豊かな地域社会の実現をめざします。

※提案者自らが実践する提案内容を募集します