進む学校の小規模化

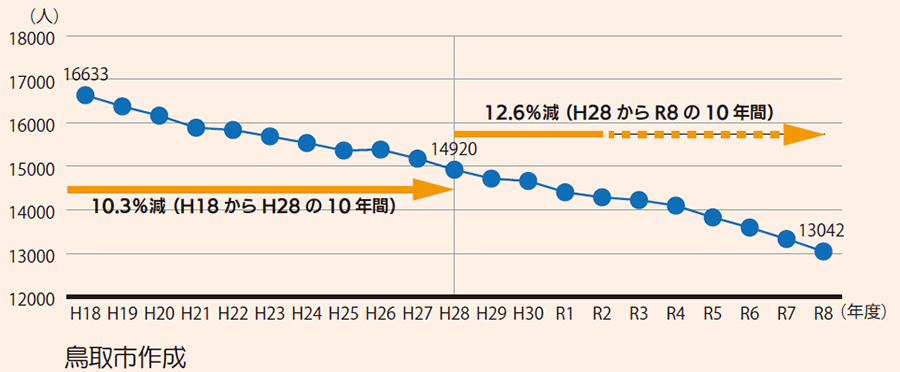

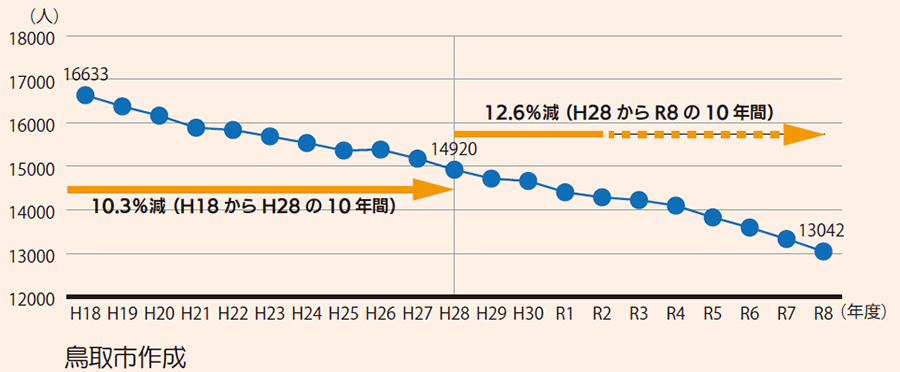

本市の児童生徒数は右肩下がりで減少を続けています。平成18年度からの10年間の減少率は10.3%であるのに対して、平成28年度からの10年間の減少率は12.6%と推計され、今後さらに減少幅が大きくなることが予想されます。児童生徒数が減少し、学校が小規模化すると、「班活動やグループ活動に制約が生じる」「集団の中で自己主張したり、自己抑制をしたりする経験を積みにくい」といった課題があります。しかし一方で、「一人一人に目が届きやすく、きめ細かな指導が行いやすい」「少人数で小回りが利くため、体験的な活動が充実させやすい」という強みも持っています。

本市では学校の規模が小さくてもその強みを生かした魅力ある学校づくりが行われていますが、今後はさらに小規模の学校が増えることが考えられます。

鳥取市立小・中・義務教育学校の児童生徒数推計

適正規模・適正配置

学校は地域にとってさまざまな交流の拠点であり、緊急時の避難所でもある重要な存在です。しかし、その役割の維持を重視するために学校が小規模化し、子どもたちが受ける教育の形態や、友達の数に学校差が生じてはいけません。

また、学校の配置によって、通学距離が長かったり、大きな河川を挟んで校区が設定されるなど、緊急時や悪天候時の危機管理に課題が生じることがないよう、適正な配置が必要です。

児童生徒数が減少していく中でこれらのことを考慮し、適正規模・適正配置となるために、その地域の実態に応じた学校の規模・配置を検討することが重要です。

地域で学校のあり方の検討を進めていくための方針

広い面積を有する本市では、地域ごとに交通事情、自治組織の形態、人口減少の度合いなどがさまざまです。それぞれの地域の実態に応じた学校の規模・配置を実現するためには、保護者や住民の思いに配慮しながら、地域住民による議論を推進することが必要です。

本市は今年3月に「鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針」を策定しました。この基本方針では、児童生徒数が減少しても教育の水準が公平に維持されることを最優先に考え、本市としての適正規模・適正配置の目安を示しています。

今後はこの基本方針をもとに、地域住民による検討組織を立ち上げて議論を行っていただき、その議論を尊重して、教育委員会で学校のあり方を決定していきます。