医療費が高額になったとき(高額療養費)更新日:

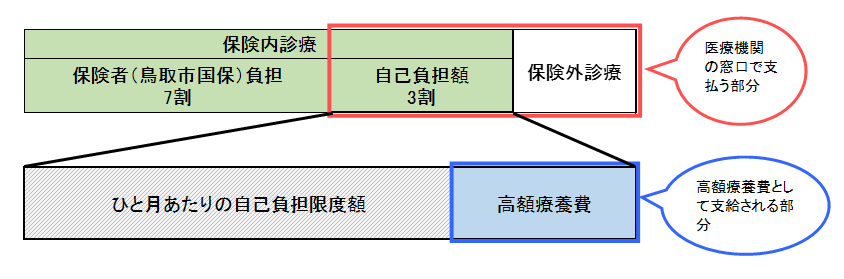

鳥取市国民健康保険に加入している方が医療機関で治療を受け、1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、ひと月あたりの自己負担限度額を超えるときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

ひと月あたりの自己負担限度額は、受診された方の年齢や世帯の所得、住民税の課税状況等によって異なります。

〈例〉自己負担割合が3割の方の場合

※自己負担割合については「医療機関で受診するとき」をご確認ください。

※これから支払いをされる場合は、事前の申請により、医療機関(同じ医療機関でも医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で分ける)ごとの

1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、ひと月あたりの自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。

詳しくはこちら

※75歳以上の方、後期高齢者医療制度にご加入中の方はこちら

〇目次〇

◆70歳未満の方の場合

◆70歳以上75歳未満の方の場合

◆同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる場合

◆高額療養費の申請手続きと払い戻し時期

◆70歳未満の方の場合

ひと月あたりの自己負担限度額

| 世帯所得状況(国保被保険者合算(擬主含めず)) | 所得区分 | 3回目まで |

4回目以降

【多数該当】

|

|

|---|---|---|---|---|

| 擬主・国保被保険者に住民税課税者あり | 901万円超 | ア |

252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |

140,100円 |

|

901万円以下 600万円超 |

イ |

167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |

93,000円 | |

|

600万円以下 210万円超 |

ウ |

80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |

44,400円 | |

| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |

| 擬主・国保被保険者とも非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 | |

※1 診療月が1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得を基に判定します。

※2 世帯員の異動や所得の変更などがあった場合は、所得区分が再判定されるため、自己負担限度額が変わる場合があります。

※3 所得は総所得金額等から基礎控除43万円(所得の合計が2,400万円を超える場合は別途定まった額)を控除した額です。

※4 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

※5 多数該当は、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。

(協会けんぽから国民健康保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。)

自己負担額の計算方法

|

1. 月ごと(暦の1日から末日まで)に分けます。

2. 被保険者ごとに分けます。

3. 医療機関ごとに分けます。

※同じ医療機関でも医科・歯科、入院・外来がある場合は、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて計算します。

※薬局分は、処方元の医療機関に合算します。

4. 3.で分けた医療機関ごとに自己負担額を計算します。

※入院したときの食事代は計算対象外になります。

※保険診療の対象とならないもの(入院したときの差額ベッド代、文書代、選定療養費など)は計算対象外になります。

|

計算の結果、

(1) ひとつの医療機関の自己負担額が、ひと月あたりの自己負担限度額を超えていれば、その超えた額の払い戻しを受けられます。

(2) ひとつの医療機関の自己負担額だけではひと月あたりの自己負担限度額を超えなくても、

複数の医療機関でそれぞれ21,000円以上の自己負担額がある場合は、

それらを合算したときにひと月あたりの自己負担限度額を超えていれば、その超えた額の払い戻しを受けられます。

計算例

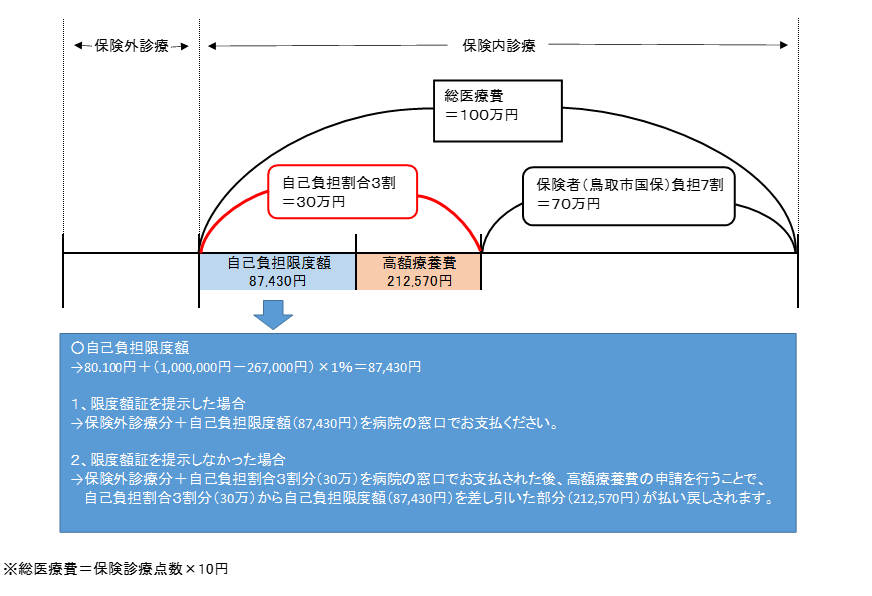

〈例1〉 所得区分:ウ、 1か月の総医療費(10割):100万円、 窓口負担割合:3割 の場合

※限度額適用認定証の詳細については、医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)をご覧ください。

◆70歳以上75歳未満の方の場合

ひと月あたりの自己負担限度額

| 世帯所得状況 | 所得区分 |

外来(個人単位)

A

|

外来+入院(世帯単位)

B

|

|

|---|---|---|---|---|

| 擬主・国保被保険者に住民税課税者あり | 70~74歳の課税所得690万円以上の方がいる | 現役並みIII |

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

【多数該当:140,100円】

|

|

| 70~74歳の課税所得380万円以上の方がいる | 現役並みII |

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

【多数該当:93,000円】

|

||

| 70~74歳の課税所得145万円以上の方がいる | 現役並みI |

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

【多数該当:44,400円】

|

||

| 70~74歳の課税所得がすべて145万円未満 | 一般 |

18,000円

(年間上限額は144,000円。

詳しくは こちら)

|

57,600円

【多数該当:44,400円】

|

|

| 擬主・国保被保険者とも非課税 |

国保加入者に所得がある (年金は収入額から80万6700円を控除、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除) |

低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |

|

国保加入者に所得がない (年金は収入額から80万6700円を控除、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除したときに0円になる) |

低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |

※1 診療月が1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得を基に判定します。

※2 世帯員の異動や所得の変更などがあった場合は、所得区分が再判定されるため、自己負担割合や自己負担限度額が変わる場合があります。

※3 住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳から75歳未満の国保被保険者がいる場合、

70歳から75歳未満の人の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、所得区分は「一般」となります。

※4 以下の場合は所得区分が「一般」になります。

・同じ世帯で70歳から75歳未満の国保被保険者の人数が1人の場合の収入合計が383万円未満

・同じ世帯で70歳から75歳未満の国保被保険者の人数が2人以上の場合の収入合計が520万円未満

・同じ世帯で後期高齢者医療制度被保険者がいる場合の収入合計が520万円未満

・同じ世帯で70歳から75歳未満の国保被保険者の人数が2人以上の場合の収入合計が520万円未満

・同じ世帯で後期高齢者医療制度被保険者がいる場合の収入合計が520万円未満

※5 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

※6 多数該当は、過去12か月にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。

(協会けんぽから国民健康保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。)

自己負担額の計算方法

|

1. 月ごと(暦の1日から末日まで)に分けます。

2. 被保険者ごとに分けます。

3. 外来・入院に分けます。

4. 3.で分けた外来・入院ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。

※入院したときの食事代は計算対象外になります。

※保険診療の対象とならないもの(入院したときの差額ベッド代、文書代、選定療養費など)は計算対象外になります。

|

計算の結果、

(1) 個人ごとの外来の自己負担額(ひと月の全ての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)の合計が、

ひと月あたりの「外来(個人単位)の自己負担限度額」を超えた場合、その超えた金額の払い戻しを受けられます。

(2) ひと月の世帯全体の外来((1)で払い戻しがある場合は、その金額を除く。)と入院の自己負担額の合計額が、

(2) ひと月の世帯全体の外来((1)で払い戻しがある場合は、その金額を除く。)と入院の自己負担額の合計額が、

ひと月あたりの「外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額」を超えた場合に、その超えた金額の払い戻しを受けられます。

※なお、70歳以上75歳未満の方は、70歳未満の方と異なり、すべての医療機関の自己負担額が対象になります。

(21,000円未満の自己負担額でも高額療養費の合算対象となります。)

計算例

〈例1〉 所得区分:低Ⅱ、同じ月に外来しか受診していない場合は こちら

〈例2〉 所得区分:低Ⅱ、同じ月に入院・外来がある場合は こちら

外来療養費の年間上限額について(外来年間合算)

・世帯区分が、一般、低2、低1の区分に該当する方が対象となります。

・毎年8月~翌年7月末までの1年間に外来を受診した保険診療の自己負担額の合計金額が 144,000円を超えた場合、

申請により超えた部分を支給します。

・なお、計算期間の末日(毎年7月末)の時点で現役並み所得者の区分の方は対象外となります。

※この申請には、領収書の添付は必要ありません。

◆同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる場合

自己負担額の計算方法

(1) まず、70歳以上75歳未満の方の自己負担額を、 【70歳以上75歳未満の方の場合】に当てはめて計算し、

ひと月あたりの自己負担限度額を超えた部分を払い戻しします。

(2) 次に、(1) に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満の方の自己負担額と70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)を

(2) 次に、(1) に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満の方の自己負担額と70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)を

【70歳未満の方の場合】に当てはめて計算し、ひと月あたりの自己負担限度額を超えた部分を払い戻しします。

◆高額療養費の申請手続きと払い戻し時期

申請手続き

|

届出 ・申請の種類 |

手続に必要なもの |

|---|---|

|

高額療養費支給申請 |

|

※年に数回お届けしている医療費通知では申請していただけませんので、必ず領収書をお持ちください。

※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

※診療月の翌月1日から起算して2年で請求権は時効により消滅します。

申請書ダウンロード ※窓口に同じものが用意してあります。

・高額療養費支給申請書(PDF/128KB) ・高額療養費支給申請書(Excel/161KB) ・記入例(PDF/150KB)

※申請は月ごとになりますので、申請する月数分作成してください。

払い戻し時期

・払い戻しは、医療機関から審査支払機関である鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して国保に送られてくる診療報酬明細書を

確認した後になるため、診療を受けた月から3か月後が最短となります。

・医療機関からの請求額に誤りや訂正があり、医療機関が診療報酬明細書を修正する必要がある場合は支給が延期となることがあります。

・鳥取県国民健康保険団体連合会の審査により払い戻し額が減額になることがありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課

電話番号:0857-30-8221

FAX番号:0857-20-3906

電話番号:0857-30-8221

FAX番号:0857-20-3906